Никакие жизненные коллизии не меняют нас с раннего детства…

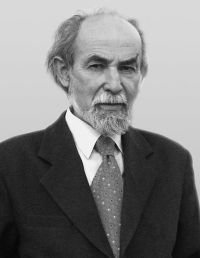

К своему 70-летию

Мои детские воспоминания связаны с необходимостью прятаться в годы нацисткой оккупации. Выжить помогла цепь невероятных случайностей. Едва не попав в Бабий Яр, в последний момент уехав из Киева в Умань, а оттуда в деревню Шарино, куда немцы забредали только изредка за провиантом, мы с матерью неоднократно были на грани гибели. Нас спасали пациенты моего отца, спасавшего их от угона в Германию. В свои 3-4 года я плохо понимал происходящее, а родители благоразумно ничего не объясняли. Колонны пленных, к которым нас, мальчишек, посылали передать съестного, облавы гестаповцев с овчарками, от одних мундиров которых веяло смертью, немецкие солдаты, угощавшие детей конфетами, крестные ходы по улицам, жуткий до нереальности вид повешенных на площади, беззаботность деревенской жизни в доме мельника, грандиозная «Софиевка», стремительное бегство немцев, горящие вокруг дома, и мы, лежащие ничком на огороде, шлях, из конца в конец забитый брошенными машинами и толпы людей, разбирающих их содержимое, – все воспринималось и вспоминается по отдельности.

Мои детские воспоминания связаны с необходимостью прятаться в годы нацисткой оккупации. Выжить помогла цепь невероятных случайностей. Едва не попав в Бабий Яр, в последний момент уехав из Киева в Умань, а оттуда в деревню Шарино, куда немцы забредали только изредка за провиантом, мы с матерью неоднократно были на грани гибели. Нас спасали пациенты моего отца, спасавшего их от угона в Германию. В свои 3-4 года я плохо понимал происходящее, а родители благоразумно ничего не объясняли. Колонны пленных, к которым нас, мальчишек, посылали передать съестного, облавы гестаповцев с овчарками, от одних мундиров которых веяло смертью, немецкие солдаты, угощавшие детей конфетами, крестные ходы по улицам, жуткий до нереальности вид повешенных на площади, беззаботность деревенской жизни в доме мельника, грандиозная «Софиевка», стремительное бегство немцев, горящие вокруг дома, и мы, лежащие ничком на огороде, шлях, из конца в конец забитый брошенными машинами и толпы людей, разбирающих их содержимое, – все воспринималось и вспоминается по отдельности.

Память о том, как в дошкольном возрасте я не хотел быть евреем, стала мотором, вечным двигателем против любой этнической нетерпимости.

После войны отец получил кафедру в Черновцах (теперь она носит его имя), уникальном городе, столице Буковины. Здесь я жил на улице Гете, играл в парке Шиллера, учился на улице Масарика. Были еще живы остатки старой австрийской, еврейской и гуцульской культуры. Еще не были снесены памятники, в величественной резиденции митрополита еще сохранялась обстановка его кабинета, не была разобрана одна из красивейших в Европе синагог, крестьяне еще ходили в национальных костюмах, женщины – с корзинами на голове…

Лет 9-10 я попал в детский санаторий в Люсдорфе (Одесса), оставивший во мне след концлагеря. Впервые травматично оторванный от родителей, я в первый же день стал жертвой провокации. У входа в столовую какой-то мальчик попросил меня вынести ему несколько ломтей хлеба, но на выходе, увидев их, меня схватили за руку с хлебом и, высоко воздев ее, протащили под улюлюканье как вора через все огороженное пространство, служившее столовой. А тот мальчишка веселился. В то время меня притягивало все страшное, особенно Гоголь, и сам я выдумывал страшные истории. Но здесь они не давали многим заснуть. На меня пожаловались, и я был переведен в старшую группу. Здесь пришла моя очередь жить в страхе. Палата была на пятерых. Один из ребят предупредил, что ночью на меня нападут. В панике я побежал искать помощи у взрослых. Последовавшее строгое внушение поменяло мою роль. Из предстоящей жертвы я превратился в зрителя коллективных гомосексуальных оргий в возрасте еще далеком от созревания и понимания происходящего.

Первые уроки психиатрии я получил в первых классах школы. Среди уроков иногда раздавался короткий возглас, шум падающего тела и после паузы звуки бьющегося в судорогах тела, которое выносили на носилках, тела самого молчаливого медлительного и крупного из нас. Один из наших отличников, сын дворника, необыкновенно пластичный, изящный, ставший потом танцором, певший ангельским голосом, даже говоривший мелодично, не выучив урок, падал у доски на пол, и колотя ногами о доску, громко кричал. Был еще пухлый, вкрадчивый, пристававший ко всем с нежностями, поглаживаниями, поцелуями.

Был заика, с которым связана оставшееся навсегда недоверие к всяким детекторам лжи. И было это как раз на уроке психологии. Учительница вошла в класс, повернулась к доске, и вдруг раздался хулиганский выкрик. Она быстро повернулась, медленно обвела глазами класс и остановилась на нашем заике, который густо покраснел: лицо и большие оттопыренные уши прямо пылали. «И ты еще будешь отпираться? И вы все еще будете защищать его?» – Но мы-то все видели, что выкрикнул другой.

Были тихони, драчуны, проказники и козлы отпущения… Был сын начальника военного округа, знаменитого генерала, прошедшего рейдом по немецким тылам, был сын секретаря обкома партии и был не по годам практичный мальчик, взявший на себя роль их охранника. Но особенно напрягали класс не истерики, и не садизм некоторых учителей, а их пресмыкательство перед этими двумя. В младших классах полагалось показать пальцем на нарушителя дисциплины в классе, и иной раз оказывался окруженным со всех сторон тычками пальцев. На уроках Конституции вызванному к доске иногда предлагалось показать пальцем на нарушителя – за пятерку. Показывали на привычных козлов отпущения. В школе был создан учком из самих учеников под руководством завуча, задачей которого было довести провинившегося до слез. Я помню наши школьные сочинения той поры. Они были полны безудержного искреннего подхалимажа к власти, партии, вождям. Это была мужская школа, и нравы были жестокие. Маленького Ключникова как-то повесили за шиворот на крюк вешалки. Чуть ли не регулярно на учительский стол затаскивали кого-нибудь из безответных учеников, обнажали и удерживали до момента, когда входил учитель… Меня оберегало то, что я был профессорским сынком и, видимо, опасение, что наябедничаю. Дело в том, что однажды, услышав скабрезный анекдот о Пушкине, я тут же на следующем уроке поднял руку и заявил об оскорблении великого поэта. Таких наивных прямолинейностей было немало. Я никогда не был членом стаи и предпочитал дружить и защищать обижаемых. Но это не предохранило меня от тогдашней идеологии. Страшно вспомнить: я дольше других носил траурную повязку после смерти Сталина и даже восхищался «подвигом» Павлика Морозова…

Прозрение наступило только в 18 лет: на собрании комсомольского актива университета и медицинского института, куда я проник, привлеченный не подтвердившимся слухом о более полном тексте ошеломляющего закрытого доклада Хрущева, раздосадованные студенты начали пробираться к выходу. Председательствующий резко бросил одному из них: «Эй, интеллигентик, сядьте!». Я вскочил и громко выкрикнул: «Не пришивайте!» Эта бессмысленная реплика дорого мне стоила. Меня препроводили в накуренную комнатку, где я увидел высокого тощего человека с темным изрытым оспой лицом. Это был председательствующий. «Ты знаешь, кто я такой?» – набросился он на меня. – «Да я тебя отправлю на шахту, тебе не место в институте. Поработаешь там годик-другой, пока не порекомендует комсомольская организация. Ишь, дудочки надел!». Я стоял перед ним с опущеной головой – была как раз кампания против дудочек – и перед моими глазами были его дудочки, я был в клешах. Но эта несообразность его только распаляла. Оказалось, что это второй секретарь обкома партии. Я всем нутром почувствовал опасность его угрозы. Весь день пробродил по городу в каком-то особом состоянии и даже, впервые преодолев робость, познакомился на улице с девушкой, к которой прежде не решался подойти. Меня выручило заступничество директора института, положение моего отца. Любой другой кончил бы плохо. А я до 24 лет рос как оранжерейное растение. Но вопреки всем, даже сильным, длительным и частым ударам судьбы, они не меняют ни нашего характера, ни стиля поведения. Измениться может только вектор направления усилий, подчас на противоположный.

Однажды на 4-5 курсе меня неожиданно вызвал к себе директор и посоветовал не распускать язык. Сокурсники писали доносы. Много лет спустя Юрий Федорович Поляков, многолетний парторг академического института психиатрии поделился со мной своей досадой непрерывным потоком анонимных доносов в этом наиболее почтенном психиатрическом учреждении. В моей жизни доносы сыграли немалую роль, хотя я всегда относился к их неизбежному существованию скептически: ведь с такой же легкостью можно подвергнуться ложному доносу, оговору. Это было ошибкой, непроверяемые на достоверность доносы и оговоры копились, создавая критическую массу, входя в тогдашние правила игры. И топорные, и ловко придуманные, они были беспроигрышными.

Поучительна история моего изгнания из Института психиатрии в 1974 году, на высоте академических успехов, накануне защиты докторской диссертации, консультантами которой были директор Института проф. А.А.Портнов и проф. Б.В.Зейгарник. Лабораторию экспериментальной патопсихологии незадолго до этого возглавил полковник Зухарь, приятель Портнова, неожиданно освободившийся из армии и тем самым изменивший обещание Портнова предоставить это место мне. Зухарь, написавший докторскую диссертацию по гипнопедии и сам стеснявшийся этой темы, был явно несостоятелен в отношении проблематики лаборатории. Я был плохим фоном для него. А тут, в связи с траурной годовщиной, я заручился его устным разрешением не появляться на работе между майскими праздниками и Днем Победы и уехал к родным в Черновцы. Когда я вернулся, то узнал, что на меня подан рапорт о прогуле, а Портнов смотрел на меня испепеляюще. Не давая опомниться, меня тут же вызвали на ковер. Портнов, Зухарь, зав.кадрами и парторг, всячески измываясь и унижая меня, предложили «милость»: тут же на месте написать заявление «по собственному желанию», так как формулировка «прогул» была бы волчьим билетом. Я же был связан предполагавшейся через три месяца в этих стенах защитой докторской диссертации. Профессоров, которые ходатайствовали за меня, Портнов буквально шуганул «настоящей причиной» – «Да он же в Израиль собрался!». Тогда это было равносильно политической измене. Мне даже побоялись передать это сведение, и я узнал о нем позднее случайным образом. Надо ли говорить, что в 1974 году это была абсолютная ложь, но технологически безотказная.

Полковник Зухарь прославился на том же поприще на матче в Багио за шахматную корону между Анатолией Карповым и Виктором Корчным. Широковещательно выступая как знаменитый гипнотизер, он не просто сверлил глазками Корчного из первого ряда, он выкрикивал ключевые аффектогенные для Корчного слова и достиг успеха. В решающий момент, после того, как Корчной сравнял счет, трижды подряд выиграв у Карпова, в следующей ключевой партии он довел Корчного до состояния, когда тот бросился на него с кулаками… и проиграл.

Память постоянно воскрешает самые унизительные и постыдные моменты жизни, мучительная нерешительность и всю жизнь – откладывание самых заветных и важных дел на потом, кружение вокруг, робость и избегание, вечная борьба с собой, самопреодоление… Удивительное сходство со всеми адлеровскими механизмами и ничего от Фрейда. .. Я был очень трудным ребенком, был груб с родителями, но боготворил отца… Был моралистом, но тексты типа Смайльса отталкивали. Был жестким критиком, но часто таял при личном общении. Меня изумляла неадекватность оценки меня некоторыми именитыми коллегами, гораздыми на раздачу диагностических ярлыков всем окружающим, поразительно поверхностно, невпопад. Это вызывало разочарование в их профессиональной интуиции.

Вспоминается она из поездок в Кельн, организованная проф. Каркасом от Германского общества психиатров для проведения российского симпозиума «под проф. Ануфриева» – узника Маутхаузена, дважды бежавшего из него. В результате поехало восемь человек, включая председателя РОП проф.В.В.Ковалева и проф. Г.Я.Авруцкого. Я непосредственно сопровождал Анатолия Кузьмича, члена нашей Ассоциации, с которым был дружен. Мы с ним ехали отдельно от других и первую ночь провели в доме приютившего нас проф. Генриха Уве Петерса. Изначально в качестве центрального планировалось выступление Ануфриева, посвященное клинике шизофрении. На этом поле ему не было равных. Он мог поразить немецких коллег уровнем обсуждения. Но на деле все сложилось иначе. Мощным напором и ухищрениями обаятельного Авруцкого выступление Ануфриева было отодвинуто на конец, потом отложено, и так и не состоялось! Непорядочность этих кулуарных перетасовок, в результате которых самый деликатный и достойный оказывается ни с чем, и последующие пируэты Авруцкого перед Ануфриевым заставили меня припомнить ему диагнозы, которыми он за глаза нередко награждал нас. Авруцкий буквально лишился дара речи и выбежал. Ануфриев в самом деле не пошевелил пальцем, чтобы воспользоваться значительной компенсацией за концлагерь, – поведение, для Авруцкого совершенно непонятное. Не были мы и специалистами кулуарных игр. Феноменологическая ориентация противоположна такого рода способностям.

Самое сильное профессиональное впечатление на меня произвели мои собственные первоначальные ошибки, первоначальная самонадеянность молодости, недоверие к мнению коллег, к анамнестическим данным. Больная, диагноз которой я успешно оспорил, встретилась мне в городе в совершенно другом состоянии, – я увидел больного человека.

Самая мучительная ошибка недавнего времени касается необыкновенно светлого талантливого человека, с которым меня связывает почти 40-летняя дружба. После наезда машины и последовавшей тяжелой операции она лежала в реанимации как выпотрошенная рыба, и всем, казалось, что она уже не жилец на этом свете. У нее развился острый психоз, в связи с чем она была переведена в ВНЦПЗ РАМН. Здесь, на основании КТ , ей был поставлен диагноз быстро прогрессирующего атрофического процесса. В отделении ПБ № 1, где она долечивалась, мне предложили срочно вызвать родственников, чтобы распорядиться ее дальнейшей судьбой. Речь шла о неспособности проживать самостоятельно, оформлении недееспособности, помещении в интернат. Вызванный этим переполох среди близких, заставивший их пересмотреть свои жизненные планы, и приехать, чтобы забрать ее к себе в другой город, и т.д., натолкнулся на отказ. А после терпеливого неформального лечения в ПБ № 13 она практически выздоровела. Вернулись не только способность жить самостоятельно, но и прежние тонкость суждений, остроумие, юмор, деликатность. Но радость, вызванная этим рождением заново, навсегда осталась смешанной у меня с острым чувством стыда за неправильный прогноз, за приоритет данных инструментального метода клинике.

Как удивительно, что психиатры, которые неизбежно ошибаются чаще врачей других специальностей, входят в близкие человеческие контакты со своими больными, бывают виноваты в упущенных не предотвращенных самоубийствах, не оставили разборов, анализа своих ошибок, что грандиозная по значимости пироговская традиция такого рода фактически выветрилась. Как было бы важно воскресить ее.

Савенко Ю.С.